協力隊から農家へ、そしてこれから

前回までは地域おこし協力隊(農業支援員)として着任した齋藤賢吾さんに、着任までの経緯をお伺いしました。

今回は、任期を終えて農家として独立した現在の活動と、これからの展望についてお聞きします。

協力隊制度を活用した3年間

齋藤さんが雨竜町に「地域おこし協力隊」として着任したのは2021年9月。

2024年8月末までの3年間、生活費や社会保険が保障される制度のもとで営農技術の習得に励みました。

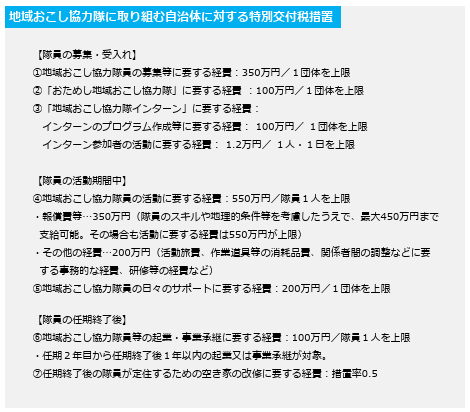

地域おこし協力隊とは?という方はこちらをご参照ください。

「協力隊のメリットは、やはり生活基盤が安定していること。

農業は技術習得に時間がかかるので、その間の収入保証や保険があるのは大きかったですね。」

一方で、農家としての将来を見据えると「貯金をつくるのが難しい面もあった」とも話します。

「起業資金のプール期間があるのはありがたいですが、実際に農家になると資金繰りはよりシビアです。」

地域おこし協力隊は自治体によって内容様々ですが、移住して地域に根差すための制度。

雇用保険や給与がある状態で自分のやりたいことに挑戦できるため、資金的・精神的に不安が少なく挑戦することができます。

1年間に支給される金額が決まっているため、給与と挑戦したいことに使えるお金(活動費)を半々で募集する自治体、(活動費予算に対して使い切ることが多くないため)給与の割合を上げて手に渡る額を増やして募集する自治体、この資金に関しても自治体によって様々です。

近隣市町村協力隊との強いつながりはありませんでしたが、先輩農家の事例や経験から参考になる部分は多く、日々の営農計画に生かすことができたそうです。

補助金と地域の支え

齋藤さんは就農にあたり、起業支援金は中古トラクターや納屋、住宅購入資金に充てました。

さらに、町と農協それぞれのビニールハウス助成金やメロンの苗補助(1回限り)や、毎年利用できるビニール資材の補助も活用。「町内の方から潅水パイプやお皿(メロン着果の際に使う資材)を譲っていただけたのも本当に助かりました。」と、地域からの物心両面の支えを感じている様子です。

また、就農コーディネーターのメンタル面サポートや、普及センター職員による技術的なアドバイスも大きな力になったといいます。

農家1年目の挑戦

独立後の初年度は、メロン3棟とそば9町分の作付けに挑戦。

そばの作付けは耕起作業を自分で行い、その他を町内にある農事組合法人に委託しているそうです。

「そばの作業は3日間かかりました。委託と自分の作業をうまく組み合わせながら進めました。」

メロンでは「1棟120ケース・540玉」を目標に生産を開始。

「8月10日に全ての出荷が完了し、3棟合計で360箱・1620玉(1棟あたりちょうど目標値通り)を出荷することができ、目標達成ができました。病気や害虫対策の課題はありますが、多方面の方にご協力いただき、無事初年度の出荷を終えたことに満足しています。」と笑顔を見せます。

作業の反省と改善

一方で、芽かき(選枝)の遅れにより木に負担がかかってしまい、実の出来に影響が出たことが反省点だそうです。

「来年は作業効率を上げたいですね。病気やアブラムシ、ハダニ対策も早めに進めます。」

メロン栽培は天候や害虫の影響を受けやすく、日々の管理が品質を左右します。

それでも初年度に目標を達成できたことは、大きな自信につながったそうです。

これからの展望

「就農3年後(令和10年)にはそば作付の半分を水稲に、令和11年には全面を水稲に切り替えたいです。」

今後水稲作付も視野に入れているため、来春からは除草対策を強化して、少しずつ準備をしていくそうです。

また、雨竜町内のメロンは青肉・赤肉、両方栽培している方もいますが、齋藤さんは青肉品種一本に絞り、もう1棟の増設も視野に入れていると意気込んでいました。

また、プライベートでも今後の展望があるか聞いてみると、農業の傍ら、趣味のバイクツーリングも続けたいとのこと。「農閑期にはツーリングとキャンプに行きたいです。」と語ってくれました。

協力隊から農家になるということ

「協力隊制度は“どう使うか”が大事。自分の場合は、制度のおかげでじっくり技術習得と準備ができました。」

これから協力隊を目指す人へメッセージをお願いすると、少し考えてからこう答えてくれました。

「目的を明確にして、3年間を計画的に使ってほしいです。地域の人との関係づくりも大事にしてほしいですね。」

営農技術の習得、資金計画、地域との関係構築――。

協力隊としての3年間を経て、齋藤さんは確かな基盤を築き、新たな一歩を踏み出しています。

その歩みは、これから就農を目指す人たちにとって大きなヒントとなるでしょう。